ইমানুল হক

তারপর

৭

বাংলায় উনিশ শতকে মুসলমানের শিক্ষা আলোচনার প্রারম্ভে মুসলমান সমাজ ও ভারত তথা বাংলায় তাদের আসার ইতিহাস অতি সংক্ষেপে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে।

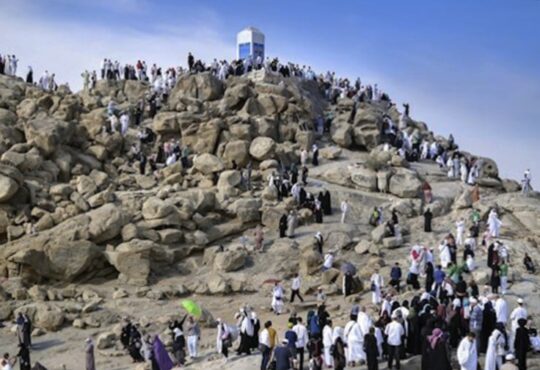

‘মুসলিম’ শব্দের অর্থ ‘আত্মসমর্পণকারী’। পবিত্র মহম্মদের (৫৭০-৬৩২ খ্রি) মৃত্যুর আগেই ভারতে মুসলমানের আগমন ঘটে। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদের জীবদ্দশায় ৬২৯ খ্রিস্তাব্দে বর্তমান কেরালার কাদাঙ্গাল্লুর তালুকে ভারতের প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক নীলকন্ঠ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন, ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে কেরলের রাজা চেরামন পেরুমল প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও মক্কায় হজে যান। বাংলায় মুসলমানের আগমন ঘটে খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে। ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজির তথাকথিত বঙ্গবিজয়ের চারশো বছর আগে থেকেই মুসলমানরা এদেশে বাস করত। রাজা লক্ষণসেন শাসনকার্য পরিচালনায় যাঁর মতামতের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন তাঁর নাম জালালুদ্দিন। ‘সেখ শুভোদয়া’ গ্রন্থে তার বহু প্রমাণ মেলে। (দ্র, দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ)। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের সুফি দরবেশ মুখদুম শাহমুদ গজনভির বিক্রমকেশরীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেও তিনি জীবিত। বাংলার মুসলিম ধর্মাবলম্বী শাসকরা জন্মসূত্রে কেউ তুর্কি, কেউ হাবসি, কেউ পাঠান, কেউ আফগান, কেউ মুঘল, কেউ তাতার—তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ধর্ম কোন মিলন সূত্র দেয়নি। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের কোন চেহারা নেই। ‘তারিখ –ই ফিরুজশাহি’ গ্রন্থে এ নিয়ে একটি চমৎকার বয়ান আছে—মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে ইলিয়াস বাঙ্গালির পাইকদের লড়াই’। প্রসঙ্গত শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-ই প্রথম সরকারিভাবে ‘বাঙ্গালাহ’ শব্দ ব্যবহার করেন। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে। শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’ এবং ‘শাহ –ই-বাঙ্গালি’। আর ঐতিহাসিকভাবে ‘বাঙ্গালাহ’ শব্দটি প্রথম লেখেন জিয়াউদ্দিন বারানি ( সূত্র-এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস’, পৃ-৩)। আর গিয়াসুদ্দিন বলবনের সময় থেকে মুসলমানদের মধ্যে ‘বাঙ্গালাহ’ শব্দের ব্যাপক প্রচলন হয়। (ঐ , পৃ-২)

৮

বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশে সুলতানি শাসকদের এক বিরাট অবদান। ‘হিন্দু’ শাসকদের শাসনকার্যের ভাষা সংস্কৃত। ধর্মের ভাষাও তাই। পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য। দীনেশচন্দ্র সেন আক্ষেপ করেছেন-

‘হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকলে বাংলাভাষা রাজদরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগই পেত না’। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ-৭৩-৭৪)।

দীনেশচন্দ্র সেনের সাহসী মত,

‘ মুসলিম শাসক ও আমির ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদারগণ বাঙালি কবিদের প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ-৭৩-৭৪)।

বাঙালি ‘হিন্দু’দের ইতিহাসচর্চায় অনুপ্রাণিত করেন জন্মসূত্রে মুসলমান ঐতিহাসিকরা। আরবি –ফারসি ভাষায় বহু গ্রন্থ এই সময় রচিত হয়।

৯

সিরাজের পরাজয়ের (১৭৫৭) ফলে বাংলায় মুসলমানের সামগ্রিক অগ্রগতির পশ্চাদাপসরণ শুরু । সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত—প্রায় সবদিক থেকেই মার খেতে থাকে ‘মুসলিম’সমাজ। বাংলার শাসক জন্মসূত্রে ‘মুসলমান’ থাকার সময় সামরিক বাহিনী, রাজস্ব সংগ্রহ, শাসনবিভাগের চাকরি, আইন ব্যবসায় শিক্ষিত ‘মুসলমান’রা প্রাধান্য পেয়েছিল। যদিও বাংলার জমিদারদের অধিকাংশই ছিল জন্মসূত্রে ‘হিন্দু’ ব্রাহ্মণ। মুর্শিদকুলি খানের ১৯ জন জমিদারের মধ্যে ১৮ জন ‘হিন্দু’। সিরাজের সব ‘জমিদার’ই ‘হিন্দু’। প্রধানমন্ত্রী ‘হিন্দু’ ব্রাহ্মণ মোহনলাল। বাংলায় মুসলিম শিক্ষায় অবনতির পিছনে মুসলিমদের চাকরিহীনতা অনেক্ খানি দায়ী। ইংরেজ রাজত্বে মুসলমানদের উচ্চপদ মেলে না। শাসন, সামরিকবিভাগ, আইন বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ—সর্বত্র তাঁদের নিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায় (দ্র- উইলিয়াম হান্টার, ‘দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস’)। বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চলতো এই উচ্চপদস্থদের দানে। এন কে সিনহা লিখছেন-

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

( এন কে সিনহা, দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ফ্রম পলাশি টু পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট, খন্ড-২, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃই-২৩০।। উদ্ধৃত- মো আবদুল্লাহ আল মাসুম, ব্রিটিশ আমলে বাংলায় মুসলিম শিক্ষা : সমস্যা ও প্রসার)

যদিও শুরুতে ‘মুসলমান’দের শিক্ষার হাল মোটেও খারাপ ছিল না। প্রখ্যাত সমাজ গবেষক এম এ রহিম লিখছেন-

জ্ঞানার্জনে মুসলমানদের গভীর অনুরাগ, ইসলামি শিক্ষার উন্নয়নে শেখ ও উলেমাদের উদ্যম, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান শাসনকর্তাদের পন্ডিত, কবি, বিদ্বান ব্যক্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির ফলে বাংলায় উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ঘটে।

(এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ-১৩৪)

সুলতানি আমলে শিক্ষাবিস্তারের বেশ কিছু ঘটনা ঘটে

- এ সময় শহর ও প্রধান কেন্দ্রগুলিতে উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে

- মসজিদ্গুলোকে কেন্দ্র করে বহু মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। সেখানে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়।। প্রসঙ্গত ‘মাদ্রাসা’ শব্দের অর্থ- বিদ্যালয়

- সুলতান আমির-ওমরাহরা মাদ্রাসা তথা বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থদান করতে থাকেন

- সুফি পন্ডিতরা তৈরি করেন প্রসিদ্ধ খানকা। (এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃ-১৩৪) সেখানে জ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটে।

- মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি তৈরি করেন মাদ্রাসা

- গিয়াসুদ্দিন আওয়াজ খিলজি (১২১২-১৭ খ্রি) লক্ষ্মণাবতীতে সুন্দর মসজিদ, মহাবিদ্যালয় ও সরাইখানা স্থাপন করেন। বিদ্বানদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

- গৌড়েও প্রচুর মাদ্রাসা, মক্তব ও খানকাহ তৈরি করে হয়।

চলবে…