ভারত কেন ভাগ হল? স্বাধীনতার ৭৮ বছরে এসেও এমন প্রশ্ন বারবার পীড়িত করে মনকে। দেশভাগ কি আটকানো যেত না? ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশকে একসঙ্গে রেখে এই বিশ্বে ভারতবর্ষ কি এক প্রতাপশালী শক্তি হয়ে উঠতে পারত না? দেশভাগের ফলে সত্যিকারের লাভ কতটুকু হয়েছে, আর প্রাণ হারিয়েছে কত মানুষ! দেশভাগের সময় দাঙ্গায় কত লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন (প্রায় ২০ লক্ষ), কত মানুষ বাস্তুহারা (২ কোটি) হয়েছিলেন আমরা জানি। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটত ভারত ভাগ না হলে? এইসব প্রশ্নগুলো আগামীতেও চর্চিত হবে। উঠে আসবে নানা মতামত। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাভাগ করলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও কিছু মুসলিমও এর বিরোধিতা করেছিলেন। ব্রিটিশদের ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ পলিসির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে কলকাতার রাস্তায় নেমেছিল বাঙালিরা। কিন্তু ৪২ বছর পর বাংলাকে ভাগ করার জন্য জানপ্রাণ চেষ্টা করলেন সেই বাঙালিরাই। এবার রাস্তায় হল খুনোখুনি, রক্তপাত। অদ্ভুত এক বৈপরীত্য বিশ্বের ইতিহাস দেখেছিল স্বাধীনতার প্রাক্কালে। এর পিছনে নিছকই সাম্প্রদায়িকতা, আধিপত্যকামিতা নাকি আরও ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু রয়েছে? জয়া চ্যাটার্জি তাঁর ‘বেঙ্গল ডিভাইডেড: হিন্দু কমিউনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন’ গ্রন্থে জানাচ্ছেন, ‘দ্বিতীয় বার বাংলা ভাগ নিশ্চিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হল–যার লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করা। এই আন্দোলনে বাঙালি সমাজের সেই শ্রেণির লোকেরাই নেতৃত্ব দেয়, যারা বাংলার প্রথম বিভাগের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল, যাদের পরিচিতি ছিল তথাকথিত ভদ্রলোক বা সম্মানিত লোক হিসেবে।’

এই বিষাদময়, ভঙ্গুর সময়ে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত অবিভক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রচেষ্টাও চলেছে। এই প্রচেষ্টার অংশীদার ছিলেন বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মুসলিম লিগ নেতা আবুল হাশিম (বাংলাদেশের বামপন্থী নেতা বদরুদ্দিন উমরের পিতা), নেতাজি সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসু। সেই প্রেক্ষাপটে মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের বিপরীতে অবস্থান করে এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপনের ঘটনা চারিদিকে আলোচনার সূত্রপাত করে। কিন্তু তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব ক্ষমতার গন্ধে বিভোর হয়ে গিয়েছে। তখন আর এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই স্বাধীন বঙ্গ গঠিত হয়নি। বাংলাকে ভাগ করে ‘পূর্বপাকিস্তান’ নাম দিয়ে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর হাতে তুলে দেওয়া হয়। আসলে এমন একটা বৈরী পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যে হিন্দু ও মুসলমান সেইসময় পরস্পরের উপর আস্থা রাখতে পারেনি। এর কারণ কি দ্বিজাতি তত্ত্ব? নাকি নিছকই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে ক্ষমতার ভোগদখল? ১৯০৫ সালে একসঙ্গে থাকার জন্য সংগ্রাম করার পরেও এমন কেন ঘটল?

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর থেকেই কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। যদিও এ লাহোর প্রস্তাবে ‘পাকিস্তান’ শব্দটি ছিল না। তবু এটিকে পাকিস্তান পাকিস্তান প্রস্তাব বলে বারবার অভিহিত করা হয়েছে এবং সে সময় ধরেই নেওয়া হয় যে পাকিস্তান হচ্ছে। এই সময় থেকেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ২০ আগস্ট ঢাকাতে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এই বছরের সেপ্টেম্বরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। প্রথমে এই সরকারে মুসলিম লিগ যোগ দেয়নি। তবে পরবর্তীতে ১২ অক্টোবর মুসলিম লিগ সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সময় নোয়াখালি, ত্রিপুরা জেলাতেও ভয়াবহ দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। দাঙ্গা হয় বিহারেও। ১৯৪৬ সালের এ সময়কালে শুধু দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে থাকে। এর পিছনে যেমন হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লুকিয়ে ছিল তেমনি দেশভাগের জন্য যে রাজনৈতিক মদদও কাজ করছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কংগ্রেস ও লিগ মন্ত্রীদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের ফলে কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ সরকার বুঝে যায়, ভারত ভাগ অনিবার্য। ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দেয় যে অতি দ্রুত তারা দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবে। এই ঘোষণার পর মুসলিম লিগ পাকিস্তান প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য মাঠে নামে। আর অন্যদিকে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা চেষ্টা করে যায় যাতে ভারত ভাগ হওয়ার পর পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এসময় সাম্প্রদায়িকতা আর থলের মধ্যে ঢুকে থাকেনি। একদম বেরিয়ে এসেছে নগ্ন হয়ে। আর ঠিক এই সময়ে স্বাধীন-সার্বভৌম-অবিভক্ত বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা রচনা করেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসুরা। তাদের এই প্রস্তাব সোহরাওয়ার্দী-বসু পরিকল্পনা নামে খ্যাত। ১৯৪৬ সালের আগস্টে কলকাতায় যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গের দাবি চারদিকে প্রবল হতে শুরু করে। বিশেষ করে হিন্দু মহাসভা ব্যাপকভাবে আলোড়ন তোলে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করতে হবে। কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে তেমন একটা জনমত গড়ে তোলেনি। তাই স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদীরা বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে প্রয়াসী হন (স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনাঃ প্রয়াস ও পরিণতি, অমলেন্দু দে)।

১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল তারকেশ্বরের হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, দেশভাগের মধ্য দিয়েই এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান রয়েছে। সাতচল্লিশের এই বঙ্গভঙ্গের দায় শুধুমাত্র হিন্দু মহাসভা বা হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদীদের উপর চাপিয়ে দিলেই হবে না। কারণ এই বছরেই ৪ এপ্রিল কলকাতাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি জানিয়ে দেয়, তারা বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করছে। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তারাও মিলে যায়। শ্যামাপ্রসাদ এমনও বলেছিলেন যে পাকিস্তান যদি নাও গঠিত হয় তবুও বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। হিন্দু প্রদেশ চাই-ই তাঁর। এভাবে চারদিকে বঙ্গভঙ্গের দাবি তুলতে থাকেন জাতীয়তাবাদী ভদ্রলোকেরা। এর বিপরীতে বাংলার মুসলিম নেতাদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ দাবির বিরুদ্ধে প্রথম জোরালো বক্তব্য রাখলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে তিনি বলেন, ‘আমি এক যুক্ত ও বৃহৎ বাংলাদেশ গঠনের পক্ষপাতী। যদি বাংলাদেশ বিভক্ত করা হয় তাহলে তা সমগ্র বাঙালির আত্মহত্যার সমতুল্য হবে। তিনি আরও বলেন, যদি বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে বাংলাদেশ একটি মহান দেশে পরিণত হবে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী হবে। এখানকার অধিবাসীদের এক উন্নত জীবন যাত্রার অধিকারী করতে সক্ষম হবে। একটি মহান জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। বাংলাদেশ বিভাগের দাবি বাংলাদেশের বৃহৎ সংখ্যক হিন্দুদের দাবি নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে যোগাযোগ এতই নিবিড় যে তারাই সম্পর্ক ছিন্ন করতে সম্মত না।’ অখন্ড বাংলা গঠিত হলে যে হিন্দুদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা কোনওরকম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তারও তিনি নিশ্চয়তা দেন। সরকারি কর্মচারীরা বেশিরভাগই হিন্দু, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, বিভিন্ন পেশার নিয়ন্ত্রণও হিন্দুদের হাতে রয়েছে। তাই অখণ্ড বাংলা থাকলে যে হিন্দুদের কোনওরকম অসুবিধা হবে না তা তিনি বারবার বলতে থাকেন। বাংলা ভাগের দাবিকে দূরদৃষ্টির অভাব বলে তিনি মনে করেন।

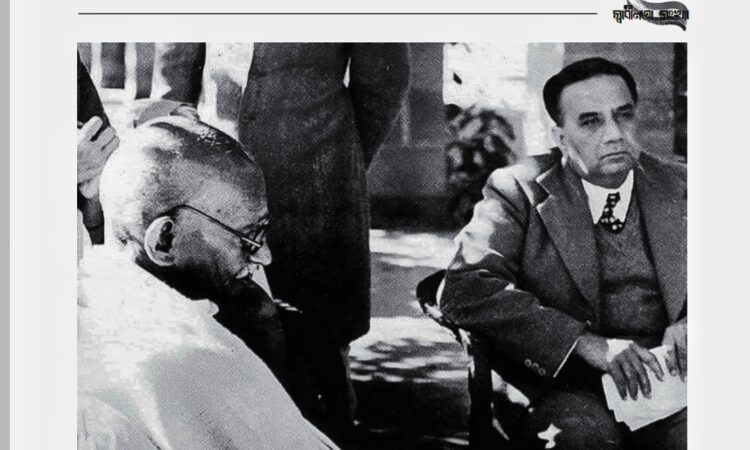

যুক্তবঙ্গের দাবি নিয়ে শরৎচন্দ্র বসু বলেন, যদি ভাষাগত ভিত্তিতে সোশালিস্ট রিপাবলিক করা যায় এবং সোশালিস্ট রিপাবলিক নিয়ে যদি একটি কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন তৈরি করা যায়, তাহলে বর্তমান ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ চলছে তার সমাধান সম্ভব হবে। তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সারাবাংলা পাকিস্তানবিরোধী ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী কমিটি গঠন করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আবুল হাশিমের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সেক্রেটারি হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি আসলে মুসলিম লিগের প্রগতিশীল অংশের সদস্য ছিলেন। ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে-র মতে, বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের যোগসূত্র ছিন্ন হোক তা তিনি কখনওই চাননি। তিনি বলেন, ‘আমি বিস্মিত হই এই ভেবে যাদের মধ্য থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে সেই বাংলার হিন্দুদের হল কি!… বর্তমানে বাংলা এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যেখানে একটি পথ স্বাধীনতা ও গৌরবের দিকে ধাবিত, আর একটি পথ স্থায়ী দাসত্ব ও অপমানের নির্দেশক। মুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ বিশেষভাবে আলাদা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে না। মুসলিম সমাজ তাদের শরীয়ত অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজ তাদের শাস্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে।’ কিন্তু তাঁদের এই পুনঃপুন আশ্বাস বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের চেতনা জাগাতে পারেনি। তখন সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারে বিভেদটাই সবার চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিও এ ক্ষেত্রে যুক্তবঙ্গকে সমর্থন করেননি। শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন কংগ্রেস নেতা। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লিগ নেতা। দলের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁরা যুক্ত বাংলার পক্ষে সওয়াল করেছেন। হিন্দু জনমানসে সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে বিরূপ ধারণাই হোক, বা সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগের তীব্র জিগিরে এই তিনজনের লড়াই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দেশভাগ ও বাংলা ভাগের যন্ত্রণা এই উপমহাদেশ এখনও বয়ে চলেছে। ক্ষত শুকোনোর পরিবর্তে তা যেন আরও দগদগে হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। পূর্ব বাংলাকে আলাদা করেও সে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের অধীনে থাকেনি। পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রায় আড়াই কোটি মুসলমানের বসবাস। তথাকথিত এলিট বা ভদ্রলোকদের ক্ষমতা ভাগাভাগি, আধিপত্য কায়েমের খোয়াইশ হয়তো মিটেছে কিন্তু দেশভাগ এই মাটিতে, গাছে, আকাশে লিখে দিয়ে গেছে এক চিরস্থায়ী দুঃখের কাহিনি।

লিখেছেন: গোলাম রাশিদ